Usabilidoido: Menu Principal

Design Ontológico Crítico

Design Ontológico é aquele que contribui para a produção de uma realidade atual ou virtual. Em sua versão crítica, o Design Ontológico visa denunciar a opressão que incide sobre esta realidade e buscar formas de libertar o potencial de desenvolvimento humano oprimido. Para isso, o Design Ontológico Crítico conta com duas categorias: o metaprojeto e o infraprojeto.

Slides

Áudio

Aula gravada na disciplina Projetos para Pessoas do Bacharelado em Design da UTFPR, ministrada em conjunto com Claudia Bordin e Marcos Mazzarotto.

Design Ontológico Crítico [MP3] 40 minutos

Transcrição

Então, design ontológico crítico, já adiantando que esse termo é um pouco diferente dos termos normalmente utilizados no design. Ele diz respeito à relação entre design e realidade, e à produção da realidade. Vamos tratar de temas como, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, realidade híbrida, realidade mista, mas por uma perspectiva crítica que nos ajuda a enxergar as realidades escondidas atrás dessas realidades -- as realidades oprimidas na nossa sociedade. Daí vem essa perspectiva crítica sobre o design ontológico.

Não vamos fazer apologia ao uso dessas tecnologias; pelo contrário, vamos levantar pontos polêmicos. Bom, vamos começar desmistificando esse termo: design ontológico. O que é ontologia? É o ramo da filosofia que estuda o ser em si e o ser no ente. Quem e o quê existem? Sempre que faço uma lista de coisas que existem no mundo e as organizo -- por exemplo, os seres da terra, do céu, do mar --, isso é uma ontologia. Essa ideia remonta à Grécia antiga, onde a filosofia começou tentando definir as coisas da natureza. Isso é o ser no ente: o ser reduzido a um ente, uma parte do mundo. O ente é um ser que está inserido em algo.

Por outro lado, a ontologia também discute o ser em si, ou seja, o ser como algo difícil de apreender, algo que atravessa o tempo e se define como aquilo que perdura no tempo. É muito abstrato e não entraremos em detalhes nesse aspecto. No entanto, essa discussão foi trazida por fenomenólogos como Hegel, Husserl, Heidegger e Sartre. No Brasil, temos Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire, que também abordaram o tema, mas trazendo-o para o cotidiano, para questões práticas do dia a dia, para entender ou complicar as relações entre mundo e realidade.

Qual a diferença entre os dois sentidos de ontologia? Por que, às vezes, sentimos que não temos contato direto com o mundo e, ao mesmo tempo, que também não estamos plenamente conectados com a realidade? Esse desalinhamento entre realidade e mundo é o tema central da ontologia.

Pensar a ontologia pela perspectiva do design significa assumir que a realidade não está dada, não é produzida automaticamente pela natureza. A realidade é sempre fruto de um projeto -- algo que os seres humanos criam intencionalmente para dar sentido a ela. Na ontologia existencialista ou existencial, o projeto indica o modo particular como o ser humano se coloca no mundo, com a intenção de transformá-lo. Isso diferencia o ser humano de um ser da natureza, que, por exemplo, não possui a capacidade de antecipar o futuro. Com essa capacidade, os seres humanos transformam o mundo para torná-lo mais adequado às suas condições de vida, aproximando-o de si mesmos. Paulo Freire e Vieira Pinto chamam isso de humanização do mundo.

Na filosofia existencialista, o conceito de projeto é muito mais amplo do que no design. Porém, se pensarmos o projeto em design como um projeto existencial -- um projeto de ser que se adianta de quem é hoje para quem deseja ser no futuro --, podemos compreender o design ontológico. O autor que mais discute isso é Álvaro Vieira Pinto, especialmente em sua obra Consciência e Realidade Nacional, que serviu de base para a pedagogia do oprimido.

Contudo, o mundo em que nos projetamos já está projetado por várias pessoas, e esses projetos frequentemente entram em conflito. Alguns estão na fase de concepção, outros em execução, e outros ainda sendo disputados para definir qual realidade prevalecerá. Vivemos em um mundo humano, onde nosso contato com a natureza imediata é mediado pelos projetos que herdamos e continuamos. Isso significa que todo projeto parte de outros projetos; nunca começamos do zero. No design, todo design é um redesign, mas pode também ser um contraprojeto.

Esses projetos disputam principalmente a hegemonia ou a definição das finalidades sobre as mediações -- partes do mundo que retiramos para transformá-lo. Por exemplo, transformamos a natureza em materiais ou em linguagem. A linguagem falada, que é um movimento natural de ar, também nos coloca em um mundo humanizado, em que os sons ganham significados específicos e se tornam ferramentas para transformar o mundo. Linguagem, materiais e ferramentas constituem mediações.

Um exemplo interessante é o de um globo físico gigante instalado no centro da escola de economia de uma universidade britânica. Ele gerou polêmica, não por representar os países "de cabeça para baixo" -- questionando o padrão de colocar a Europa no topo e o Brasil embaixo --, mas porque o autor escolheu uma cor diferente para Taiwan em relação à China. Isso gerou protestos tanto de quem considera Taiwan uma república rebelde quanto de quem defende sua independência. Esse caso ilustra como a representação do mundo se confunde com o próprio mundo.

As representações começam a se tornar o próprio mundo, criando uma contradição da qual não conseguimos nos livrar. Mediações se referem a outras mediações: o globo, por exemplo, remete às fronteiras definidas artificialmente, que não existem na natureza. A representação acumulada torna-se tão poderosa que, se algo não está representado, é como se não existisse.

Por exemplo, o Google Maps representa a UTFPR no globo digital, mas não inclui nosso Laboratório de Design Contra Opressões, mesmo que ele exista fisicamente e nós estejamos aquia gora. Se quisermos que o nosso laboratório exista, podemos cadastrá-lo nesse mapa, algo que ainda não fizemos. É curioso como, por mais que essas mediações nos distanciem do mundo, elas nos aproximam da "realidade que está valendo", porque as pessoas decidem para onde vão por causa do Google Maps, muito mais do que olhando pela janela ou andando pelas ruas e observando algo. Hoje, essa é uma mediação fundamental. Negócios que não têm essa presença digital acabam, para muitos, não existindo, perdendo clientes e oportunidades.

Por exemplo, uma vez ajudei a cadastrar um restaurante no Google Maps. Até hoje recebo e-mails dizendo: "Parabéns, sua contribuição foi muito importante. Mais de 500 mil pessoas já viram essa atualização." Meio milhão de pessoas! Pensei: "Como assim?" Isso aconteceu porque era um restaurante muito movimentado, com mais de 200 pessoas almoçando lá todos os dias. Elas conferem no mapa horários de funcionamento e outras informações, e tudo isso graças à modificação que fiz. Reflitam sobre o poder que o Google, como criador dessa ferramenta, tem na definição do que existe e do que não existe.

Nesta foto aqui, trago outro exemplo de alguém que é ainda mais explícito nessa relação de controle da realidade: Mark Zuckerberg. O Google, por enquanto, mantém uma posição mais discreta, quase "tocaiada", o que talvez seja ainda mais perigoso. Já Zuckerberg adota uma postura mais aberta, e podemos criticá-lo diretamente. Quando ele diz: "Vou criar a realidade virtual em que vocês vão gastar a maior parte do tempo no futuro" -- o chamado metaverso --, ele está explicitando essa tentativa de controle.

Essa imagem que mostro, apesar de ser anterior ao metaverso, é paradigmática para mim. Ela ilustra bem a felicidade de Zuckerberg ao ver todo mundo conectado à realidade que ele controla, quase completamente, por meio dos estímulos. Enquanto isso, a expressão das pessoas ao redor mostra sofrimento. Lembro que estavam assistindo a um vídeo sobre problemas globais, talvez pobreza, algo assim. Ele estava radiante, enquanto todos os outros... bem, estavam absorvendo aquela realidade de outra maneira.

Essa situação ilustra uma disputa pela realidade em que o design vai se posicionar através do conceito de design ontológico. Primeiro eu vou falar da versão ingênua do design ontológico. Vou fazer uma distinção entre um design ingênuo e um design crítico, com base nas contribuições de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire. Essa teoria de design ontológico mais conhecida, que está no artigo que vocês leram, foi inicialmente desenvolvida por Winograd e Flores na Universidade de Stanford. O Flores, que é chileno, trabalhou com Salvador Allende para criar o primeiro governo eletrônico junto com Gui Bonsiepe no Chile, nos anos 1970. Ele teve que fugir porque o Pinochet deu o golpe, matou o Allende com ajuda dos Estados Unidos, e o Flores continuou a pesquisar sobre cibernética. O livro dele com o Winograde é muito interessante. É um livro incrível, mas com uma perspectiva pouco crítica, apesar de tudo.

Já Anne-Marie Willis e Arturo Escobar trazem uma abordagem mais crítica, considerando que já se passou mais tempo desde essa publicação. Ainda assim, prefiro classificá-los como ingênuos. E por que isso? Porque eles tratam as coisas como se fossem pessoas, como se fossem seres humanos. Eles consideram que nós projetamos as coisas do mundo e as coisas nos projetam de volta, como se elas existissem tal como existimos.

No início da apresentação, eu mencionei que, segundo a ontologia existencial, o projeto é uma característica única do ser humano -- a maneira como ele existe no mundo. Se as coisas também projetam, então elas existem tal como seres humanos. Vou tentar derrubar essa hipótese porque acho que ela é ingênua e reduz o conceito de existência ao ser. Sartre faz essa distinção ao diferenciar o "ser em si" do "ser para si". Ele diz que as coisas não têm capacidade de projetar, sendo "seres em si". Já os seres humanos, que podem direcionar sua consciência para algo, são "seres para si". Além disso, os seres humanos podem ser "seres para o outro", vivendo para realizar os desejos de outra consciência. Esse é um conceito fundamental na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, onde o oprimido é aquele que vive para atender os desejos do outro. Essa noção ingênua não captura isso porque equaliza todos os seres.

Apesar de tudo, essa perspectiva ingênua é interessante. Vou pegar um exemplo do Batman porque acho divertido. Eu gosto de assistir Batman, mas também acho que, ao olhar criticamente, podemos enxergar vários discursos que estão ali nas entrelinhas. É um produto cultural massivo, e imagino que vocês conheçam Batman e seus filmes. Acho que é útil trabalhar com isso. Claro, estamos buscando outros exemplos, então, quem tiver dicas, é só compartilhar.

Na história do Batman, temos um desenvolvimento tanto do personagem quanto de suas ferramentas. Não dá para negar que isso é design -- um design de personagem e de ferramentas. Só que esse design faz parte de algo maior: o design de uma realidade. E que realidade é essa? No universo da Wayne Enterprises e da DC Comics, desenvolvem-se ferramentas para que o Batman faça justiça com as próprias mãos e, ao mesmo tempo, com nossa imaginação. Essa realidade criada pelo Batman e pelos designers ao redor dele legitima fazer justiça com as próprias mãos quando o governo é corrupto, como no caso de Gotham.

Então aparece o Coringa, que, junto com seus comparsas, produz outras ferramentas para questionar essa ideia: "Quem é você, Batman, para me julgar? Você não está quebrando regras também? Não são essas pessoas ricas de Gotham que estão destruindo nossa convivência?" O Coringa propõe que sejamos autênticos e deixemos nosso caos vir à tona. Em certo ponto, o Batman e o Coringa começam a se acusar mutuamente, como na famosa cena do interrogatório: "Você me criou." "Não, você me criou." O Batman diz que só virou vigilante porque o Coringa matou seus pais, e o Coringa retruca que só virou um grande criminoso porque o Batman começou a atacar os ladrões da cidade, que acabaram acuados e buscaram refúgio com ele.

Apesar desse embate, nenhum dos dois coloca em disputa as ferramentas que utilizam, que poderiam ser vistas como violentas ou tendenciosas à violência. O design ontológico ingênuo introduziria essas ferramentas na discussão, apontando que elas têm vieses e tendências violentas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um ciclo vicioso de violência que aumenta cada vez que uma nova arma com maior poder de fogo ou maior velocidade de disparo é lançada no mercado, vendida como um produto de consumo acessível. Um exemplo trágico foi o tiroteio de 2012 em uma sessão de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde um atirador usou um fuzil AR-15 para matar mais de 20 pessoas e ferir mais de 70 em poucos segundos.

O design ontológico ingênuo propõe a redução do potencial violento dessas ferramentas. Argumenta-se que essas armas disparam porque podem disparar, não apenas porque alguém aperta o gatilho. Se restringirmos o acesso a armas letais ou tornarmos essas ferramentas menos destrutivas, talvez possamos reduzir esse ciclo vicioso. Um exemplo de intervenção nesse sentido é a mudança nos emojis de armas. Em 2013, os emojis de armas eram representados de forma realista, com exceção do emoji da Google, que já mostrava uma arma de brinquedo. A partir de 2018, os emojis foram padronizados para armas de brinquedo.

Acho ingênuo acreditar que as pessoas se tornariam menos violentas só porque os emojis mudaram, mas, por outro lado, essa mudança abre espaço para uma conversa: por que os emojis mudaram? E pode incomodar aqueles que consideram normal usar armas em diálogos cotidianos, como em um WhatsApp.

Então, eu acho o seguinte: o design ontológico ingênuo vai até um certo ponto. Dali em diante, continuamos com o design ontológico crítico, que parte do princípio de que as coisas não existem separadamente de nós. Não existe essa ideia de que as coisas projetam o ser humano. Sempre há um ser humano por trás dessas coisas, projetando indiretamente quem nós somos -- o que chamamos de metaprojeto. Por trás de toda ferramenta de projeto há um projeto de ferramenta, um metaprojeto feito por metadesigners.

Aqui, estou utilizando um recurso de inversão dialética para revelar uma realidade que está por trás de outra, uma realidade velada, escondida, mas presente. Por exemplo, o que está escondido por trás da discussão sobre armas nos Estados Unidos é, obviamente, o interesse comercial. Toda vez que a mídia divulga notícias sobre tiroteios em massa, as pessoas assistem, leem, dão audiência. Isso gera mais notícias, que geram mais audiência. Porém, existe um ciclo mais sinistro: ao assistir essas notícias, as pessoas ficam alarmadas com o aumento da violência e compram mais armas para se proteger. Isso, por sua vez, disponibiliza mais armas no mercado, que podem acabar nas mãos de pessoas que, eventualmente, têm um ataque nervoso ou intenções violentas. Assim, o ciclo se retroalimenta.

Um estudo da Nature de 2019 mostra essa relação com dados: há picos de notícias sobre violência, picos de tiroteios em massa e picos de checagem de antecedentes criminais, que são realizados ao comprar uma nova arma. Esses picos correspondem uns aos outros. A correlação sugere que, ao dar tanta ênfase às notícias de violência, sem uma abordagem crítica, a mídia contribui para aumentar a venda de armas. Esse é um metaprojeto -- um projeto que molda como as pessoas reagem à violência, com a mídia implicada nesse processo.

Voltando ao Batman, ele também tem um metaprojetista: Lucius Fox, o CEO da Wayne Enterprises, que nas horas vagas atua como designer das armas experimentais do Batman. Ele desvia recursos da empresa, esconde projetos e, caso algum funcionário questione suas ações, como ocorre no filme, é diretamente ameaçado pelo próprio Batman. Bruce Wayne, como Batman, confronta o funcionário, insinuando: "Você gostaria de ir contra o Batman, um justiceiro que combate ladrões? Quer mesmo correr esse risco?" Com medo por sua segurança, o funcionário não denuncia nada. Vemos, assim, como Lucius Fox estimula o Batman a ser cada vez mais violento.

No caso do Coringa, também há um metaprojeto, mas de outra natureza. O filme Coringa (2019), que considero excelente, mostra como Arthur Fleck, o personagem que se torna Coringa, é moldado por uma sociedade que o rejeita. Ele busca apoio do Estado para comprar remédios psiquiátricos e receber tratamento, mas esses serviços são cortados por um enxugamento de verbas -- reflexo de um metaprojeto neoliberal que defende que o Estado não deve intervir nas injustiças sociais. Isso leva Arthur a se revoltar contra o Estado e toda a sociedade.

O bilionário Batman, que nunca precisou desses apoios, é incapaz de compreender o Coringa. A reação do Coringa a esse metaprojeto é estimular os cidadãos de Gotham a liberar sua essência egoísta, violenta e caótica. Trata-se de um contra-projeto, sim, mas que não altera a realidade. Ele parte do princípio de que a essência do ser humano é ruim e de que devemos aceitar isso. Gotham, que já estava em caos, apenas se conforma com ele.

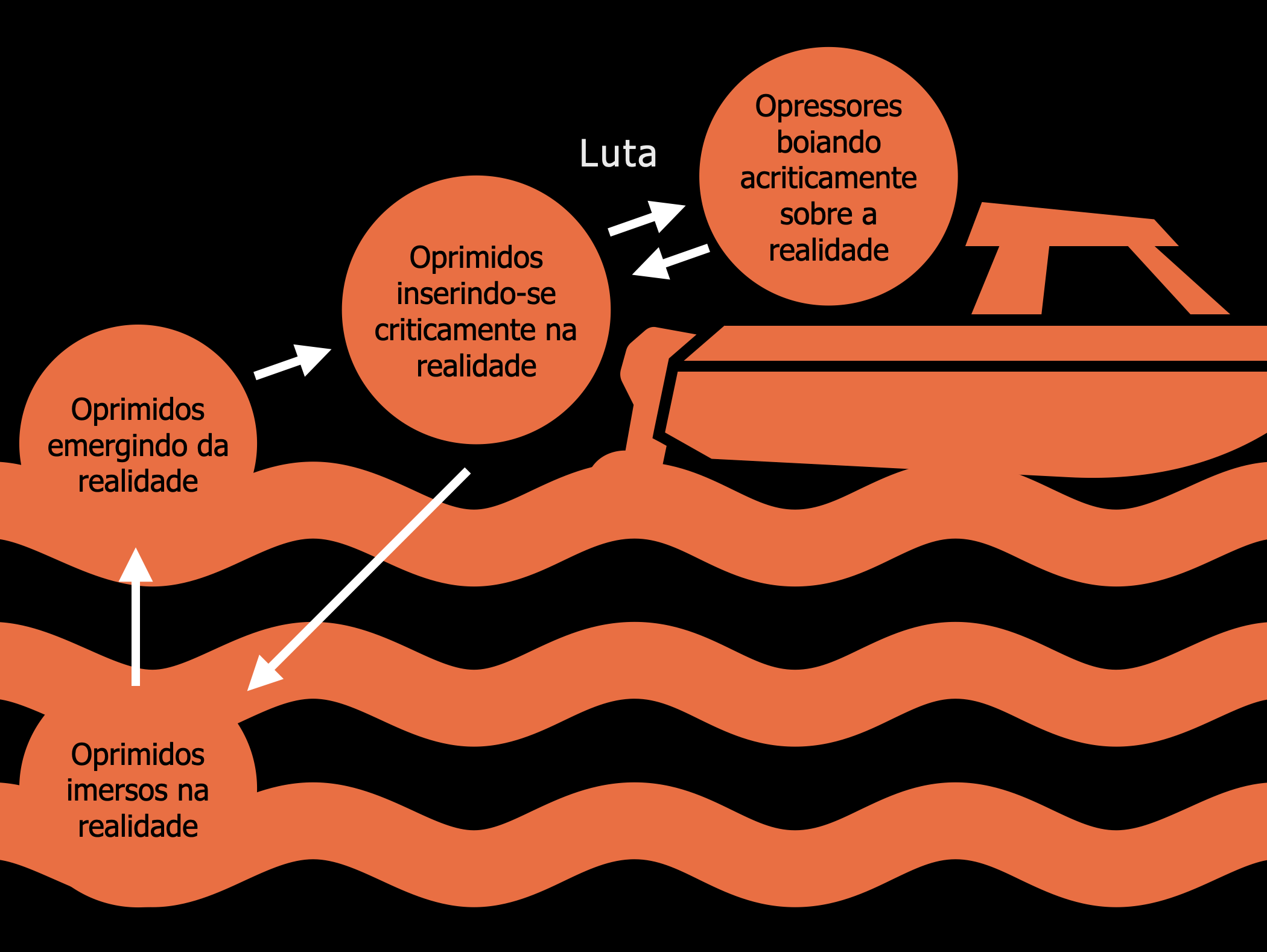

Se o Coringa tivesse lido Sartre, entenderia que o ser humano não tem essência fixa. Segundo Sartre, a essência do ser humano é projetar-se -- transformar-se continuamente. Paulo Freire, inspirado em Sartre e observando os oprimidos que se revoltam contra seus opressores para substituí-los, escreve que os oprimidos estão imersos na realidade opressora, como peixes na água. Eles não percebem a realidade em que estão porque estão imersos nela. Só quando conseguem emergir dessa realidade começam a se enxergar como sujeitos, capazes de se projetar e mudar.

No caso do Coringa, Arthur Fleck está preso à realidade opressora. Ele é um palhaço explorado, maltratado pela sociedade, que força risos para sobreviver. Ele ri porque é obrigado, mas não encontra nada para rir genuinamente em sua vida. Esse ciclo reflete a metáfora de Paulo Freire sobre a realidade que envolve os oprimidos e dificulta sua emergência como consciência crítica.

Para romper esse ciclo, é preciso que os oprimidos percebam que estão na água -- que estão imersos na realidade. Quando começam a emergir, entendem que sua essência não é fixa, mas algo que podem projetar e transformar. Ao se organizar, os oprimidos podem se inserir criticamente na realidade para transformá-la.

Adicionei à metáfora de Freire o elemento de um barco. Esse barco, onde os opressores flutuam acriticamente, depende de um motor movido pela força dos oprimidos. Os opressores não percebem que o barco só funciona porque os oprimidos estão girando esse motor. Quando os oprimidos param, o barco também para. Esse é o momento em que os opressores podem perceber a realidade ou ser substituídos por um sistema sem opressão.

O design ontológico crítico, então, é essa inserção crítica dos oprimidos, revelando uma nova dimensão de projeto: o infraprojeto. São os projetos dos oprimidos, um conceito que estamos desenvolvendo aqui na UTFPR, no DADIN e no LADO. É uma novidade que faz uma contraposição ao metaprojeto, trazendo uma leitura crítica desse conceito.

Então, a gente encontra o oposto, digamos assim, do metaprojeto nos infraprojetos, que normalmente são invisibilizados. O termo "infra" remete a algo invisível, algo que está abaixo do nosso espectro de visão. Em uma realidade opressora, a maior parte dos projetos é feita pelos próprios oprimidos, porque os opressores, que estão "boiando" acima da realidade, acabam perdendo o contato com ela. Eles esquecem, por exemplo, que os trabalhadores de suas empresas ou até das suas próprias residências também precisam de uma casa para morar. E, como não se preocupam em projetar essas casas, quem projeta são os próprios oprimidos, aproveitando o que têm à mão para realizar a autoconstrução.

Uma favela ou uma comunidade autoconstruída é, portanto, um projeto também. Esses infraprojetos são caracterizados pela improvisação, utilizando materiais disponíveis e visando suprir necessidades negligenciadas pelos metaprojetos dos opressores. Eles podem até mesmo assumir características de contraprojetos. Por exemplo, durante a pandemia, motoristas de Uber, sem apoio ou segurança sanitária oferecida pela empresa, improvisaram barreiras contra a Covid-19 usando plástico ou outros materiais que tinham em casa. Muitas pessoas olham para isso e elogiam, dizendo: "Que criatividade, que gambiarra bem feita!", mas esquecem que a responsabilidade deveria ser da empresa, que foi uma das que mais lucraram durante a pandemia, explorando trabalhadores de plataformas como esses.

Esses infraprojetos são frequentemente negados, cooptados, roubados ou domesticados pelos opressores. Na pesquisa em design, muitas vezes os infraprojetos são enquadrados como "design vernacular" e transformados em produtos, marcas ou abordagens visuais que não beneficiam os oprimidos. Esses produtos são vendidos a preços exorbitantes e carregam uma estética que sugere conexão com a periferia, mas que, na verdade, rouba a expressão genuína e a vivência de quem os criou.

Um exemplo disso são as fotografias tiradas em contextos de opressão. Algumas dessas fotos foram transformadas em NFTs e vendidas por valores exorbitantes, sem que os fotógrafos compartilhassem esse dinheiro com as pessoas retratadas. É uma relação de co-optação: o oprimido reage, cria um contraprojeto ou uma expressão de autonomia, mas o opressor se apropria disso e transforma em algo comercializado, apagando as demandas políticas que deram origem ao projeto.

Apesar das tentativas de co-optação, os infraprojetos resistem, pois visam afirmar e viabilizar a existência dos oprimidos em uma realidade opressora que nega essa existência. Esses projetos podem ser chamados de projetos de "reexistência", como vimos na tese de Sâmia Batista defendida recentemente na ESDI. Ela aborda como esses projetos diferem dos projetos de "existência", como propostos por Sartre e Vieira Pinto. Enquanto os projetos de existência buscam ser mais, os projetos de reexistência buscam voltar a ser mais, depois de terem sido reduzidos a menos pela opressão. São projetos complexos, envolvendo luta e resistência.

O design ontológico crítico, que ainda estamos desenvolvendo, visa conscientizar os oprimidos de que, além de infraprojetar -- ou seja, criar projetos invisíveis, muitas vezes sem plena consciência disso --, eles também podem metaprojetar, como fazem os opressores. Assim, eles podem criar contraprojetos mais robustos, que não apenas resolvam problemas imediatos, mas que também enfrentem contradições estruturais da sociedade.

Um exemplo é a plataforma Corais, um metaprojeto criado para apoiar infraprojetos de oprimidos, especialmente de grupos de produção cultural. Muitos coletivos começaram a utilizar a Corais em 2012, especialmente aqueles conectados à economia solidária, como o MST, que já utilizava essa abordagem para viabilizar suas ações no campo. Esses coletivos pediram a incorporação de ferramentas específicas para suas necessidades, e, usando software livre, desenvolvemos funcionalidades como a "moeda social", que funciona como um banco para projetos colaborativos. Cada membro tem uma conta que reflete sua reciprocidade dentro da comunidade, ajudando a monitorar a saúde dessas redes.

A plataforma Corais utilizou módulos do software livre Drupal, adaptando e integrando funcionalidades já existentes para criar ferramentas como o sistema de moeda social. Essa abordagem permitiu que os oprimidos se apropriassem da tecnologia para criar novas realidades na economia criativa, ampliando essas soluções para outros contextos. Um exemplo disso foi o livro coletivo Coralizando, escrito por 17 pessoas e disponível gratuitamente, documentando essas experiências.

Quem quiser se aprofundar no tema do infradesign pode consultar o TCC de Mateus Pelanda, defendido em 2019, ou acompanhar o mestrado que ele está desenvolvendo no PPGTE. Ele explora teorias novas e pouco conhecidas, como o conceito de infraprojeto.

Resumindo, o design ontológico crítico não apenas denuncia a realidade opressora -- algo que o design ingênuo já faz --, mas também anuncia uma realidade libertadora. Ele busca transformar a realidade de maneira efetiva, inserindo-se criticamente em uma realidade projetada por outros, mas que pode ser redesenhada por nós, servindo às nossas próprias finalidades.

Podcast

Autor

- Quem? / Contato - 23/08/2022

Redes

Siga-me no Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.

Citação

VAN AMSTEL, Frederick M.C. Design Ontológico Crítico. Blog Usabilidoido, 2022. Acessado em . Disponível em: http://www.usabilidoido.com.br/design_ontologico_critico.htmlRelacionados

Comentários

Pegue um fruto.

Você merece.

Assine nosso conteúdo e receba as novidades! ![]()

Atualizado com o Movable Type.

Alguns direitos reservados por Frederick van Amstel.

Apresentação do autor | Website internacional | Política de Privacidade | Contato